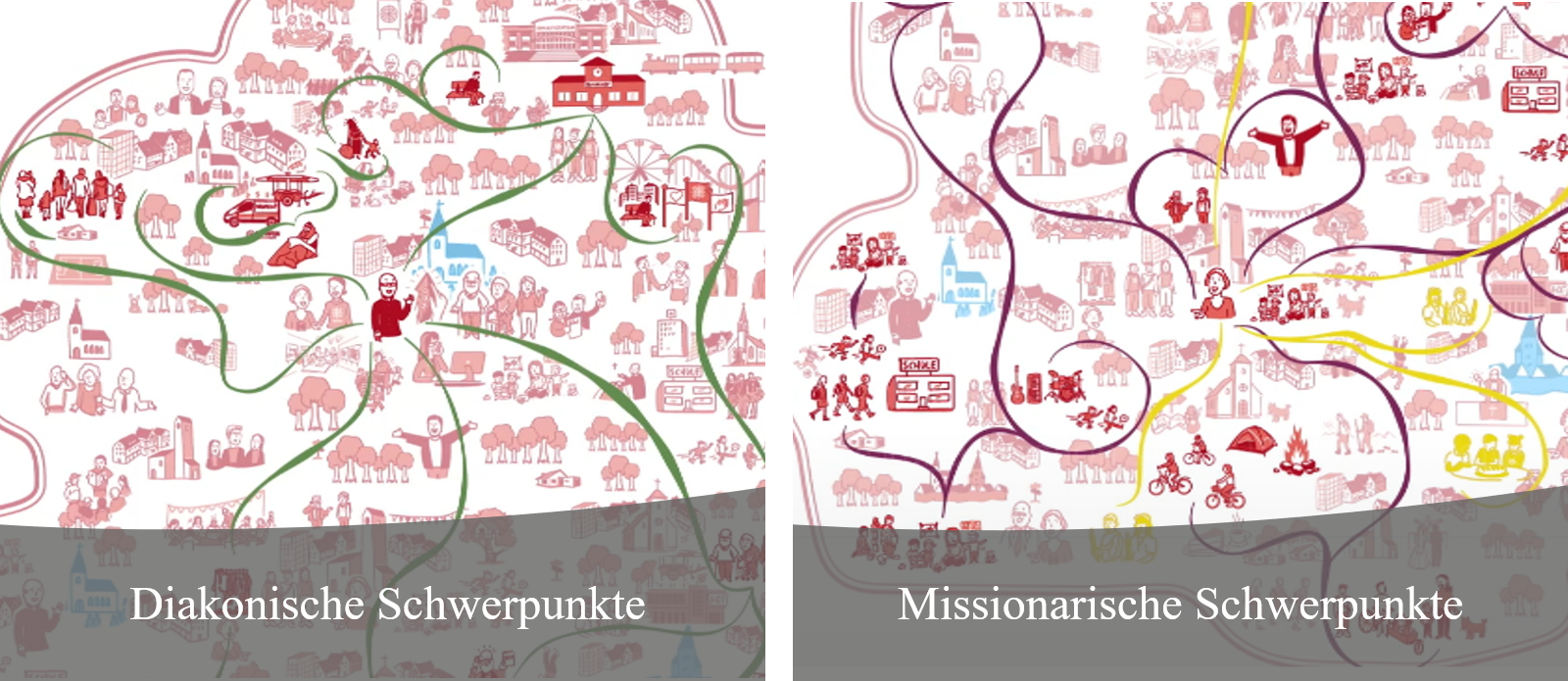

Entscheidend für die Themen der Schwerpunkte sind aber immer die konkreten Lebensthemen, die viele Menschen vor Ort bewegen. Dabei gilt es, den oft binnenkirchlichen Blick auf alle Menschen, die im Sozialraum wohnen, zu weiten!

Die missionarischen und diakonischen Schwerpunkte vernetzen Engagierte dezentral und sozialraumorientiert in der Fläche des Pastoralen Raumes und sind an den Orten präsent, an denen sich das Leben abspielt.

Die Orte, Einrichtungen und Plätze, die im alltäglichen Leben der Menschen eine besondere Rolle spielen (z.B. KiTa, Schule, HOT, Tafel, Kleiderkammer, Bahnhof, Freizeitorte, Sportstätten, Flüchtlingsunterkunft etc.), werden dabei mehr in den Blick genommen als „kirchengemeindliche“ Orte (wie z.B. Kirchen oder Pfarrheime).

Haupt- und ehrenamtlich Engagierte entscheiden, entwickeln und gestalten die Schwerpunkte gemeinsam.

Im Schwerpunkt vernetzen sich Einrichtungen, Kategorialseelsorge, Initiativen, Verbände und Projekte aus Kirche und Gesellschaft…

In der Regel übernimmt ein Mitglied des Pastoralteams die Verantwortung für den jeweiligen Schwerpunkt.

Pastorale Grunddienste (Katechese, Begräbnisdienste, Schule, Sakramentenvorbereitung etc.), die Berührungen zum Schwerpunkt-Thema haben, werden möglichst integriert und auf den Schwerpunkt hin (also missionarisch bzw. diakonisch) ausgerichtet.